Lexique

Ce lexique regroupe des concepts clés qui reviennent régulièrement dans le projet Context Thinking. Les termes sont définis dans le contexte de la pensée complexe et de la sensibilité au contexte.

Comportement transactionnel

Dans la pensée peu complexe, vous voyez souvent des actions transactionnelles : "Je fais X, donc vous faites Y". La nuance ou la réciprocité sous-jacente disparaît au profit de l’échange direct.

Le comportement transactionnel signifie penser et agir en termes d’échange direct : « si tu fais ceci, alors je fais cela ». Il s’agit d’une forme de pensée linéaire, de premier degré, avec peu de place pour le contexte implicite ou la nuance. Dans les relations humaines, cela conduit souvent à de grands malentendus et à de mauvaises interprétations du comportement de l’autre.

En effet, les êtres humains ne sont pas des objets qui réagissent selon des règles fixes, mais des personnes uniques avec des émotions, des souvenirs, des attentes et un monde intérieur qui leur est propre.

Dans un contexte professionnel, comme la culture de négociation des entreprises, le comportement transactionnel peut au contraire très bien fonctionner. Les managers qui partagent ce style de pensée parlent en effet le même langage, ce qui permet de conclure des accords rapidement et clairement.

Plus tard, l’autre personne fait quelque chose d’inattendu (par exemple, le lave-vaisselle n’est pas vidé). La personne peu contextuelle pense : « c’est une réaction à ma critique de tout à l’heure ».

Transactionnel : « Je dis quelque chose → vous y répondez. » Le contexte de l’autre personne (oubliée, distraite, surmenée...).

Pensée égocentrique

La pensée égocentrique n’est pas la même chose que l’égoïsme. L’égoïsme peut parfois en être une conséquence, mais l’essentiel se situe ailleurs : une capacité limitée à prendre en compte le contexte et les conséquences pour autrui dans sa pensée.

Une personne qui pense de manière à faible contexte a du mal à :

- voir les conséquences à long terme de ses actions

- prendre en compte les sensibilités des autres

- comprendre le contexte implicite et complexe d’une situation

C’est pourquoi une telle personne part surtout de ses propres conclusions, une forme de pensée de premier degré. Les intentions peuvent être bonnes, mais les conséquences sont souvent mal évaluées.

L’intention est positive, mais aucun compte n’a été tenu du contexte :

- les enfants sont autistes et ne supportent pas les longs trajets en voiture, surtout pas aux heures de pointe

- après une heure d’embouteillages, ils arrivent complètement surstimulés

- la mère est elle-même surstimulée et réagit émotionnellement

- le mari doit interrompre son travail pour sauver la situation

Vous ne réalisez pas que cela est désagréable pour l’autre et que vous risquez de manquer des informations importantes.

À long terme, cela conduit soit à des disputes criées, soit à l’évitement des conversations.

Pensée complexe

Définition

La pensée complexe fait référence à la capacité d’intégrer plusieurs perspectives, temporalités et conséquences dans l’interprétation d’une situation. Elle exige de la sensibilité au contexte, de l’intelligence sociale et aussi de l’autoréflexion. Elle va donc au-delà du simple raisonnement intellectuel : la pensée complexe touche également à l’empathie et à l’autoréflexion.

Degrés de pensée

Nous pouvons distinguer trois niveaux :

- Pensée de premier degré (pensée à faible complexité) : raisonnement linéaire – dans le cas A suit B.

- Pensée de deuxième degré : réfléchir à la façon dont une autre personne pense dans une situation donnée.

- Pensée de troisième degré : réfléchir à la façon dont une autre personne pense, qui elle-même pense à une troisième personne dans une situation.

À partir de la pensée de deuxième degré, on parle de pensée complexe ou de pensée à haut contexte.

Résumé

La pensée complexe est la capacité de :

- prendre en compte simultanément plusieurs perspectives,

- établir des liens entre le passé, le présent et l’avenir,

- considérer les conséquences pour soi-même ainsi que pour les autres.

Terminologie / Synonymes

- Pensée à faible contexte

- pensée de premier degré

- cécité contextuelle

- Pensée à haut contexte

- pensée de deuxième et de troisième degré

- pensée complexe (terme introduit par Koen Thomeer)

Remarque : Dans la littérature scientifique, ces termes sont parfois distingués (par exemple : la cécité contextuelle surtout en lien avec l’autisme, et la pensée complexe comme notion plus large que la seule sensibilité au contexte). Dans ce projet, ils sont cependant utilisés comme synonymes, afin de nommer les styles de pensée de manière claire et cohérente.

Théorie de l’esprit

La théorie de l’esprit (ToM) désigne la capacité d’imaginer ce qu’une autre personne pense, ressent ou veut. Elle implique de comprendre que les autres ont leur propre perspective, qui peut différer de la vôtre.

Explication classique : histoire de Sally-Anne

Une expérience classique illustre ce mécanisme : Sally met sa bille dans un panier et quitte la pièce. Anne prend la bille du panier et la met dans une boîte. Lorsque Sally revient, on demande : « Où va-t-elle chercher sa bille ? »

- Un enfant avec une théorie de l’esprit développée répond : dans le panier – car c’est là que Sally pense que la bille se trouve.

- Un enfant sans (ou avec une théorie de l’esprit limitée) répond souvent : dans la boîte – parce que c’est l’endroit réel qu’il connaît lui-même.

Le test montre si quelqu’un peut comprendre qu’une autre personne peut avoir une croyance qui diffère à la fois de la réalité et de sa propre connaissance.

Conséquences pratiques dans la vie quotidienne

Le partenaire A déplace le sac de muesli dans une autre armoire de cuisine. Le partenaire B ne retrouve pas le sac et suppose la chose la plus logique : le sac de muesli a disparu. Cependant, le partenaire A s’attend à ce que le partenaire B « sache » que le sac a été déplacé.

Cela conduit à des malentendus.

Le partenaire A s’attend à ce que le partenaire B comprenne tout ce qu’il dit immédiatement, sans contexte supplémentaire. Elle ne se rend pas compte que son explication peut être comprise de différentes manières.

Le partenaire B, en revanche, remarque qu’il a souvent des difficultés avec le contexte implicite et commence donc à communiquer plus explicitement, de sorte que le risque de malentendus est réduit.

Importance dans ce projet

Une théorie de l’esprit limitée est étroitement liée à la cécité contextuelle. Alors que la ToM concerne surtout la perspective sociale (comprendre ce qu’une autre personne pense ou ressent), la pensée complexe va plus loin : elle intègre aussi les temporalités, les conséquences et des contextes plus larges.

Empathie

L'empathie est la capacité de se mettre à la place des sentiments, des pensées et des perspectives d’une autre personne. Il s’agit de reconnaître, de comprendre et (dans une certaine mesure) de partager ce que quelqu’un d’autre éprouve, sans vivre soi-même cette expérience.

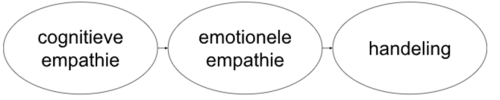

Formes d’empathie

- Empathie cognitive – reconnaître et comprendre ce que l’autre ressent ou pense. Cela demande de traiter l’information contextuelle : quelle est la situation réelle ?

- Empathie émotionnelle – partager l’émotion de l’autre. Pour exprimer cette émotion de manière appropriée, une sortie contextuelle est également nécessaire : comment puis-je réagir au mieux dans cette situation ?

Faible contexte versus haut contexte

- Les individus à haut niveau de contexte ont tendance à avoir une forte empathie cognitive. Par conséquent, leur empathie émotionnelle est mieux adaptée au contexte et souvent plus appropriée dans les situations sociales.

- Les individus à faible contexte ont une empathie cognitive limitée. Par conséquent, leur réponse émotionnelle est moins adaptée à l’environnement. Cela ressemble plus à une forme réflexive de sympathie : la sympathie.

- La personne A reconnaît à partir du visage de la personne B que cela demande des efforts et de la frustration → de l’empathie cognitive.

- La personne A ressent de la frustration en voyant cela → empathie émotionnelle.

- Chez une personne très contextuelle, la réponse sera adaptée à la situation (par exemple, offrir calmement de l’aide).

- Chez une personne peu contextuelle, la réponse émotionnelle peut être moins appropriée (réponse trop émotionnelle, sans comprendre la situation).

Conclusion

Les personnes à faible contexte ont certes une forme d’empathie, mais elle est moins adaptée au contexte. On parle alors plutôt de sympathie (une forme réflexe) que d’une empathie émotionnelle à part entière. Une forme complète d’empathie émotionnelle prend en compte à la fois l’entrée (que se passe-t-il réellement ?) et la sortie (comment puis-je réagir au mieux dans cette situation ? ).